建築物の地震対策において、従来の設計手法では見えなかった詳細な構造挙動を把握できる時刻歴応答解析(または地震応答解析)は、構造部材の損傷状況をミリ単位で可視化できる画期的な技術です。2025年の建築基準法改正により木造住宅でも構造計算が義務化される中、より高精度な地震対策として注目を集めています。今回は、時刻歴応答解析の基本概念から他の解析手法との違い、建築基準法の改正との関係などお家まるごと制震シェルターがわかりやすく解説します。

この記事を監修した専門家

愛知淑徳大学 建築学部 教授

古田 智基

愛知県名古屋市出身。子供時代は活発に過ごし、大学では日本は有数な地震国であることから耐震工学を専攻。二十数年の企業経験を積み、愛知淑徳大学の教員に至る。

時刻歴応答解析とは?基礎知識

時刻歴応答解析(または地震応答解析)は、実際の地震波データを使用して建築物の地震時の動的応答を時間軸に沿って詳細に解析する手法です。従来の静的解析とは異なり、地震の揺れが時間とともに変化する様子を忠実に再現し、建物各部の変形や応力の変化をリアルタイムで追跡できます。

この解析により、建物のどの部分がいつ、どの程度の力を受けるかが明確になります。特に高層建築物では、地震波の周期特性と建物の固有周期が近い場合に共振現象が発生し、想定以上の応力が生じる可能性があります。時刻歴応答解析はこうした複雑な現象を正確に捉えることができるため、より安全で合理的な構造設計が可能になります。

時刻歴応答解析のメリット

時刻歴応答解析が従来の解析手法と比較して優れている点は、実際の地震現象により近い条件下で建物の挙動を予測できることです。これにより、設計者はより精密な耐震設計を行うことができ、建物利用者の安全性を大幅に向上させることができます。

構造部の損傷をミリ単位で見える化

時刻歴応答解析の最大の特徴は、構造部材の変形や応力をミリ単位で詳細に把握できることです。従来の静的解析では、地震時の最大応答相当値のみを評価していましたが、時刻歴応答解析では地震発生から終了まで、継続的に構造挙動を追跡します。

たとえば、鉄筋コンクリート造の梁において、地震開始から5秒後にひび割れが発生し、20秒後には鉄筋が降伏点に達するといった詳細な損傷過程を時系列で確認できます。具体的には、梁のたわみが初期状態から2mm、5mm、10mmと段階的に増加していく様子や、コンクリートの圧縮応力が設計基準強度の50%、80%、100%に達するタイミングを正確に把握できます。

これにより、設計者は部材の補強が必要な箇所を的確に特定し、過剰な補強を避けながら必要十分な安全性を確保できます。また、建物の使用者に対しても、どの程度の地震まで安全に使用できるか、どの部分から補修が必要になるかを科学的根拠とともに説明できるため、建物の資産価値向上にも貢献します。

くり返し起こる地震への安全な設計

従来の設計手法では、一度の大地震に対する安全性のみを検証していましたが、現実の地震は本震の後に余震が繰り返し発生することが多く、蓄積していく地震ダメージを無視すると危険な場合があります。たとえば、震度5弱の地震が10回発生した場合の構造部材への影響は、震度6強の地震が1回発生した場合とは異なる損傷パターンを示します。

時刻歴応答解析では、複数の地震波を連続して入力することで、こうした繰り返し地震の影響を定量的に評価できます。例えば、本震相当の地震波の後に、その30%程度のパワーを持つ余震波を複数回入力し、各回の応答を重ね合わせて最終的な損傷状態を予測できます。

キラーパルスの対策が可能

建物や構造物に壊滅的な被害を与える恐れのある、特徴的な地震の揺れ方のことを指します。

通常の地震は小刻みな揺れが何度も続きますが、キラーパルスは一方向に「ドン」と大きな揺れが1〜2回程度だけ強く加わるのが特徴です。

特に危険なのは、その揺れのタイミングが建物の「揺れやすいリズム(固有の周期)」と一致したときです。その場合、強いエネルギーが一気に建物へ伝わり、短時間でも深刻な被害につながる可能性があります。

時刻歴応答解析では、様々な周期特性を持つ地震波を用いることで、建物が共振しやすい地震動の特徴を事前に把握できます。この情報に基づいて、設計者は制振装置の設置や構造形式の変更など、共振対策を効果的に実施できます。大地震時でも建物の安全性を確保し、人命と財産を守ることができます。

他の解析手法との違い

建築物の構造設計には、時刻歴応答解析以外にも複数の解析手法があります。それぞれ適用範囲や精度が異なるため、建物の規模や用途、要求される安全性レベルに応じて適切な手法を選択する必要があります。

| 解析手法 | 精度 | 適用建物 | 費用 |

|---|---|---|---|

| 壁量計算 | ★ | 木造住宅(小規模) | 低 |

| 許容応力度計算 | ★★ | 住宅・小規模建築 | 低 |

| 保有水平耐力計算 | ★★★ | 中高層建築 | 中 |

| 限界耐力計算 | ★★★★ | 中高層・特殊建築 | 中-高 |

| 時刻歴応答解析 | ★★★★★ | すべての建築物 | 高 |

壁量計算

壁量計算は、主に木造住宅の耐震設計に用いられる簡易的な手法です。建物の床面積に応じて必要な耐力壁の量を求め、実際に配置される耐力壁の量がそれを上回ることで安全性を確認します。建築基準法の仕様規定に基づく計算で、確認申請時の構造計算としても認められています。

許容応力度計算

許容応力度計算は、各構造部材に生じる応力が許容値以下であることを確認する最も基本的な構造計算手法です。建物の自重や積載荷重、風荷重、地震荷重などの各種荷重に対して、柱・梁・基礎などの応力を個別に検証します。許容応力度計算は計算が簡単で設計期間も短いため、住宅や小規模建築物では現在主流になりつつある設計手法です。

保有水平耐力計算

保有水平耐力計算は、建物が水平方向の地震力に対してどの程度の耐力を保有しているかを評価する手法です。建築基準法に基づく構造計算の一つで、中高層建築物では必須の検討項目となっています。保有水平耐力計算は計算手順が明確で審査も容易であるため、行政手続きを含めた実務上の利点があります。

限界耐力計算

限界耐力計算は、建物の保有する耐力と地震時に作用する力の関係を静的に評価する手法です。建物の各部材が降伏・終局に至るまでの耐力特性を求め、想定される地震力に対して十分な安全余裕度を持つかを確認します。

時刻歴応答解析は必要?2025年の建築基準法改正との関係

木造住宅を含み60m以下の建物は時刻歴応答解析は法的に義務づけられておらず、一般的な木造住宅では壁量計算で建物の耐震性を大まかに把握することはできます。ただし、大規模な地震や複雑な構造を持つ建物には十分対応できないのが現実です。

時刻歴応答解析を用いると、地震波を入力して時間の経過に沿った建物の揺れを再現でき、部材ごとの挙動や被害を高精度に予測することが可能となります。その結果、設計段階でより正確な耐震性能の評価が行え、従来では難しかった大地震や特殊な構造にも適切に対応できる設計が実現します。

2025年の建築基準法改正

建築基準法の改正により、従来の建築確認制度に大きな変革が生じています。特に木造住宅分野では構造計算の義務化が段階的に実施され、より高い耐震性能の確保が求められるようになりました。この改正は、近年の大地震による被害状況を踏まえ、建築物の安全性向上を目的としています。

2025年の建築基準法改正の最も重要な変更点は、一定規模以上の木造住宅において構造計算が義務化されたことです。従来は壁量計算などの仕様規定による設計が認められていましたが、新たに許容応力度計算またはそれと同等以上の構造計算が必要となりました。

この義務化により、設計者はより詳細な構造検討を行う必要があり、設計期間の延長や費用増加が懸念されています。一方で、建物の安全性は大幅に向上し、地震時の被害軽減効果が期待されます。

時刻歴応答解析は必須ではないが、地震対策としては非常に有効

改正建築基準法では、構造計算の義務化は規定されているものの、時刻歴応答解析の実施は必須要件ではありません。法律上は許容応力度計算で十分とされており、多くの木造住宅では従来通りの静的解析による設計が継続されると予想されます。

しかし、より高い耐震性能を求める建築主や、特殊な立地条件にある建物では、時刻歴応答解析による詳細検討が非常に有効です。たとえば、軟弱地盤上に建つ住宅では地盤と建物の相互作用により複雑な振動が生じるため、静的計算だけでは適切な評価ができない場合があります。また、狭小敷地に建つ住宅で隣接建物との相互影響を考慮したい場合や、免震・制振装置を設置した高性能住宅では、時刻歴応答解析による検証が推奨されます。

時刻歴応答解析を実施することで、建物の地震時挙動を詳細に把握でき、必要最小限の補強で最大の効果を得られる設計が可能になります。初期の設計費用は増加しますが、過剰な構造材の使用を避けられるため、建設費用の最適化も図れます。さらに、建築主に対して科学的データに基づいた説明ができるため、建物の付加価値向上にも寄与します。将来的には、耐震等級や長期優良住宅の認定において、時刻歴応答解析による検証が評価基準に加わる可能性もあり、先進的な取り組みとして注目されています。

時刻歴応答解析を用いたシミュレーションでより安全に

時刻歴応答解析は、実際の地震波を用いて建物の動的応答を詳細に解析する高精度な構造解析手法です。従来の静的解析では捉えきれない複雑な地震時挙動を時間軸で追跡し、構造部材の損傷状況をミリ単位で可視化できます。他の解析手法(壁量計算、許容応力度計算、保有水平耐力計算、限界耐力計算)と比較して、最も現実的で精度の高い評価を提供しますが、計算に要する時間と費用は相応に必要となります。

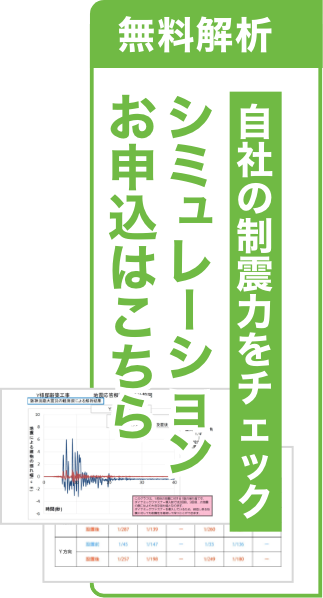

お家まるごと制震シェルターではこの複雑な地震応答解析を用いたシミュレーションツールを提供しています。地震応答解析から制震ダンパー「ダイナミックファスナー」をより効果的に配置し、損傷ゼロの耐震設計を実現できます。まずはお気軽にご相談ください。

高性能+低価格な地震対策なら

ダイナミックファスナー

高性能でローコストな地震対策なら、制震装置「ダイナミックファスナー®」におまかせください。高品質&高耐久で揺れを最大95%軽減*する筋かい用金物の進化デバイスで、震度7クラスの地震にも対応します。