地震大国である日本において、建物の安全性を確保するために最も重要な要素の一つが「耐震構造」です。近年の大地震を受けて、多くの建物所有者や住民が耐震性能への関心を高めています。今回は、耐震構造の基本的な定義から他の地震対策との違い、具体的なメリット・デメリット、さらにはどのような建物に適用すべきかまで、専門的な内容をお家まるごと制震シェルターがわかりやすく解説します。

耐震構造とは?定義と基本的な仕組み

耐震構造とは、地震による揺れや衝撃に「耐える」ことを主目的とした建物構造を指します。柱、梁、壁、基礎などの建物の骨組み(構造躯体)自体の強度と剛性を高めることで、地震のエネルギーに対抗し、建物の倒壊や大規模な損傷を防ぐことを目指しています。

具体的には、鉄筋コンクリート造のビルでは鉄筋量を増やしたり、コンクリートの品質を向上させたりします。木造住宅では耐力壁や筋交いを適切に配置し、構造用合板を使用することで建物全体の剛性を高めます。鉄骨造では柱と梁の接合部を強化し、ブレースと呼ばれる斜材を効果的に配置することで耐震性能を向上させます。

耐震構造の根本的な考え方は、地震のエネルギーを建物の構造体で受け止め、その強度で耐え抜くというものです。そのため、建物は地震の際に一定の揺れを経験しますが、構造体の損傷を最小限に抑えることで、人的被害の防止と財産の保護を実現します。

耐震構造と免震・制震との違い

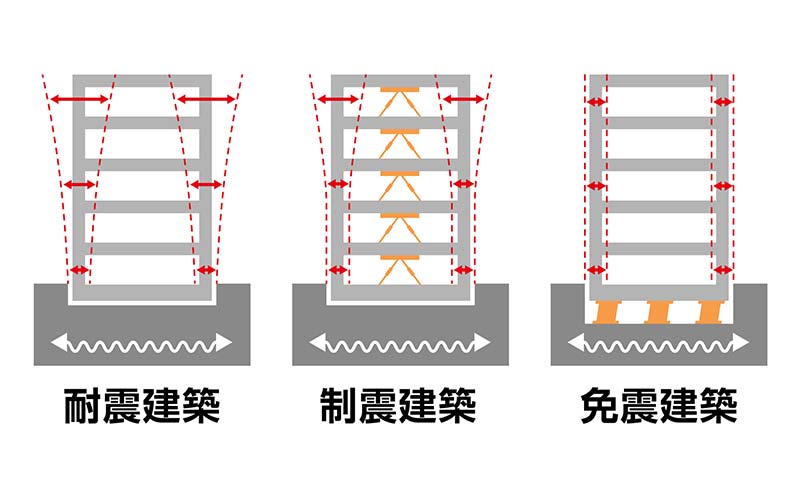

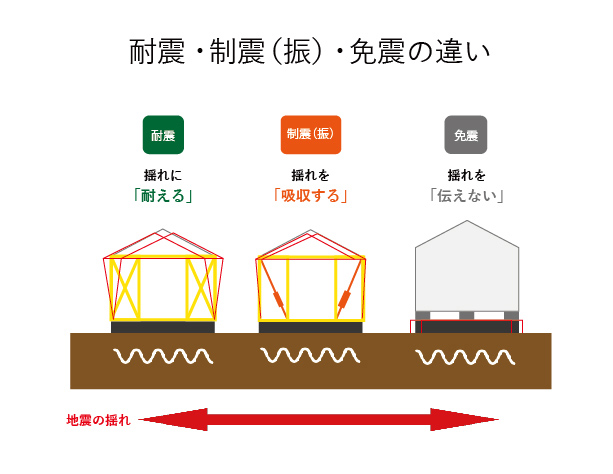

建物の地震対策には、耐震構造以外にも「免震構造」と「制震構造」という手法があります。これらの違いを理解することは、適切な地震対策を選択する上で極めて重要です。

制震構造の特徴

制震構造は、建物内部にダンパーや制震装置を組み込み、地震エネルギーを吸収・散逸させる構造です。オイルダンパー、粘性ダンパー、鋼材ダンパーなどが代表的な制震装置として使用されます。この構造では、地震の揺れを建物が受けながらも、制震装置がエネルギーを吸収することで揺れ幅を抑制し、構造体への損傷を軽減します。

免震構造の特徴

免震構造は、建物と地面の間に免震装置を設置し、地震の揺れを建物に直接伝達させない構造です。代表的な免震装置には、積層ゴムアイソレーターや滑り支承などがあります。この構造では、地震時に建物全体がゆっくりと水平移動することで、上部構造への地震力の伝達を大幅に低減します。そのため、建物内部の揺れは非常に小さくなり、家具の転倒や内装材の損傷も最小限に抑えられます。

▼耐震・制震・免震の違いをもっと知りたい方はこちらの記事をご覧ください

耐震構造のメリット

建物倒壊リスクの大幅な低減

耐震構造の最も重要なメリットは、大地震時における建物の倒壊リスクを大幅に低減できることです。現行の建築基準法では、震度6強から震度7程度の地震に対して建物が倒壊しない設計が求められており、適切に設計・施工された耐震構造の建物は、このレベルの地震に対して高い安全性を発揮します。

1981年の新耐震基準導入以降に建設された建物は、それ以前の建物と比較して地震時の倒壊率が大幅に改善されており、これは耐震構造の有効性を実証する重要なデータとなっています。阪神・淡路大震災や東日本大震災においても、新耐震基準に適合した建物の多くが倒壊を免れ、人命保護に大きく貢献しました。

経済的メリットと長期的コスト削減

耐震構造は初期の建設コストは増加しますが、長期的な視点では大きな経済的メリットがあります。建物が倒壊を免れることで、震災後の建て替え費用や大規模修繕費用を回避できます。また、継続的な居住や事業活動が可能になるため、仮住まいや代替施設の費用も不要になります。

さらに、耐震性能の高い建物は地震保険の割引対象となることが多く、年間の保険料負担を軽減できます。不動産価値の維持や向上という観点からも、耐震性能は重要な要素となっており、売却時や賃貸時の資産価値にも好影響を与えます。

法的要件への確実な適合

耐震構造は建築基準法で定められた最低限の安全基準を満たす基本的な構造のため、法的要件への適合が比較的容易です。建築確認申請や完了検査においても、一般的な構造計算や審査手続きで対応でき、特別な認定や追加手続きは通常必要ありません。

耐震構造のデメリットと課題

地震ダメージの蓄積による性能低下

耐震構造の重要なデメリットの一つは、複数回の地震により構造体にダメージが蓄積され、耐震性能が徐々に低下する可能性があることです。熊本地震のように、短期間に複数回の大きな地震が発生した場合、初回の地震で損傷した建物が2回目の地震で倒壊するケースも報告されています。そのため、地震のダメージを減らし耐震性能の本来の効果を守れるような対策が重要です。

▼こちらの記事もご覧ください

建物内部の揺れと二次被害リスク

耐震構造は建物を「固く」して地震に耐える仕組みのため、地震時には建物内部でもかなりの揺れを感じることになります。この揺れにより、家具や電化製品の転倒、書類や商品の散乱、配管設備の損傷などの二次被害が発生する可能性があります。

設計上の制約と間取りへの影響

構造の強化を図るためには、柱や耐力壁の配置に構造的な制約が生じ、建築計画の自由度が制限される場合があります。特に大空間を必要とする用途や、開放的なデザインを重視する建物では、構造的な要求と建築的な要求の間でバランスを取る必要があります。

木造住宅では、耐力壁の配置により窓の大きさや位置に制限が生じることがあり、採光や通風計画に影響を与える可能性があります。また、将来的なリフォームや間取り変更の際にも、構造上重要な部材の変更が困難になる場合があります。

耐震構造を採用すべき建物の種類と条件

人命保護が最優先される建物

住宅、学校、病院、福祉施設、庁舎などの公共建物には、必ず耐震構造以上の地震対策が必要です。これらの建物は、地震時に多くの人々の避難場所となったり、継続的な機能維持が求められたりするため、高い安全性能が不可欠です。

特に病院や消防署、警察署などの防災拠点となる建物では、一般的な耐震基準よりもさらに高い耐震性能が求められており、より強固な耐震構造の採用が必要になります。

立地条件による適用判断

密集市街地や狭小敷地に建つ建物では、倒壊による隣接建物への影響や避難路の閉塞を防ぐため、確実な耐震性能の確保が特に重要です。また、軟弱地盤や液状化の可能性がある地域では、基礎構造と組み合わせた総合的な耐震対策が必要になります。

海岸部や河川沿いなど、津波や洪水のリスクがある地域では、地震による建物損傷が二次災害のリスクを高める可能性があるため、より慎重な耐震設計が求められます。

既存建物の耐震改修

築年数の古い建物、特に1981年以前の旧耐震基準で建設された建物では、耐震診断に基づく適切な耐震改修工事により安全性を大幅に向上させることができます。木造住宅では、基礎の補強、耐力壁の追加、接合部の強化などにより、比較的低コストで耐震性能を向上させることが可能です。

耐震構造を中心とした総合的な地震対策

耐震構造は、日本の建物における地震対策の基盤となる重要なシステムです。建物の構造体自体を強化することで、大地震時の倒壊を防ぎ、人命と財産を保護するという基本的な安全性を確保しますしかし、揺れの軽減効果には限界があり、ダメージの蓄積による性能低下の可能性もあるため、建物の重要度や用途に応じて、制震などとの組み合わせを検討することが重要です。

お家まるごと制震シェルターが提供する「ダイナミックファスナー」は既存の筋かい金物の代わりに設置できる制震デバイスで、従来の工法と変わりなく設置でき、筋かいでの耐震性に加え、高い制震効果を発揮します。

地震に強い家づくりにご興味のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。