近年、地震に対する不安を抱えている方が増えており、「制震リフォーム」という言葉を耳にする機会が増えています。しかし、その仕組みや他の地震対策との違いを正しく理解している方は多くありません。今回は、制震リフォームの基本的な仕組みから耐震・免震との違いをお家まるごと制震シェルターがわかりやすく解説します。大切な住まいを守る最適な方法を見つけるために、ぜひ参考にしてください。

この記事を監修した専門家

愛知淑徳大学 建築学部 教授

古田 智基

愛知県名古屋市出身。子供時代は活発に過ごし、大学では日本は有数な地震国であることから耐震工学を専攻。二十数年の企業経験を積み、愛知淑徳大学の教員に至る。

高性能+低価格な地震対策なら

ダイナミックファスナー

高性能でローコストな地震対策なら、制震装置「ダイナミックファスナー®」におまかせください。高品質&高耐久で揺れを最大95%軽減*する筋かい用金物の進化デバイスで、震度7クラスの地震にも対応します。

そもそも制震とは?

制震とは、地震の揺れエネルギーを「吸収」して建物の損傷を抑える技術です。制震装置(制震ダンパー)を建物に設置し、地震発生時にその装置がエネルギーを吸収して揺れを減衰させます。制震装置には高減衰ゴムやオイルダンパーが使用されており、摩擦や変形によってエネルギーを熱などに変えて放出します。これにより、繰り返し発生する余震にも強くなり、建物全体の損傷を最小限に抑えることができます。

特に、木造住宅では制震の効果が大きく、倒壊リスクの軽減に役立ちます。耐震性に不安のある住宅にも有効で、既存住宅への導入が進んでいます。

制震リフォームはどんな家に必要?

制震リフォームが特に求められるのは、地震による揺れに対する備えが十分でない住宅です。たとえば、建築基準法改正以前に建てられた木造住宅は、現在の耐震基準を満たしていない可能性があります。また、耐震補強はしているものの、「繰り返しの揺れ」や「余震」に不安がある住宅にも制震リフォームは適しています。

さらに、家の中に高価な家具や大切な設備がある場合、内装や家財の被害を最小限に抑えたいというニーズにも制震はマッチします。安全性を高めながら生活の質を守る手段として、制震リフォームは多くの住宅にとって現実的な選択肢となっています。

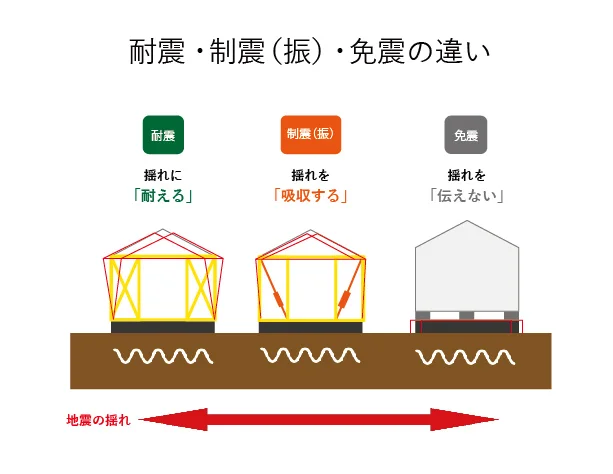

耐震や免震との違いを理解しよう

制震・耐震・免震は、すべて地震対策ですが、その考え方と仕組みは大きく異なります。ここではそれぞれの違いを比較し、どの対策が自分の住まいに合っているのかを考えていきます。

耐震:揺れに「耐える」

耐震工法は、建物を頑丈に補強することで地震に「耐える」仕組みです。主に、筋交いや耐力壁の追加、接合部の補強などで建物の剛性と耐力を高めます。たとえば、古い木造住宅の場合は、基礎が弱く耐震性が不十分なケースが多いため、基礎の補強や壁の追加が必要です。耐震工法は、比較的施工が容易で費用も抑えやすいですが、揺れ自体を軽減することはできません。

制震:揺れを「吸収する」

制震工法は、揺れ自体を吸収・減衰させて構造体のダメージを減らす手法です。耐震工法との併用も可能で、既存住宅への導入もしやすい点が特徴です。たとえば、壁内に制震ダンパーを設置するだけで、地震の揺れを最大50〜70%程度軽減することも可能とされています。施工の自由度が高く、木造住宅との相性も良好です。

免震:揺れを「伝えない」

免震は、地盤と建物の間に「免震装置」を設置し、地震の揺れを建物に伝えにくくする方法です。これにより、揺れそのものを回避することができます。たとえば、積層ゴムや滑り支承などが代表的な免震装置です。これらが地震の振動を吸収し、建物をゆっくりと揺らすことで被害を最小限に抑えます。ただし、初期費用が高く、既存住宅への導入は困難なケースが多いです。

制震リフォームのメリット

制震リフォームを検討する際には、そのメリットとデメリットを正しく理解することが重要です。どのような効果が期待でき、どのような注意点があるのかを把握することで、より適切な判断ができるようになります。

地震の揺れを大幅に軽減できる

制震リフォームの最大のメリットは、地震の揺れを大幅に軽減することで、建物内部の安全性と居住性を飛躍的に向上させることです。制震装置を設置することで、建物の揺れを40~70%軽減できるため、地震時の恐怖心を大幅に和らげることができます。

制震装置は繰り返し地震に対しても安定した性能を発揮するため、余震が続く状況でも建物の安全性を維持できます。これにより、地震後も安心して住み続けることができ、避難生活を余儀なくされるリスクを大幅に軽減できます。さらに、制震装置は電気を使用せず、メンテナンスも不要なため、停電時でも確実に機能し、長期間にわたって安全性を提供し続けることができます。

構造体への負担を減らし、耐震を保護できる

制震リフォームは、建物の構造体への負担を軽減することで、住まいの寿命を延ばし、資産価値を維持・向上させる効果があります。地震の揺れによる構造体への蓄積ダメージを防ぐことで、建物の劣化を遅らせることができます。建物の構造体は、地震の度に微細な損傷を蓄積し、それが長期間にわたって建物の強度を低下させる原因となります。制震装置を設置することで、この蓄積ダメージを大幅に軽減でき、建物の構造的な健全性を長期間維持できます。

住宅の資産価値を守れる

資産価値の観点では、制震装置を設置した建物は地震に対する安全性が高く評価され、売却時や賃貸時の価値向上につながります。特に、地震リスクが高い地域では、制震装置の有無が不動産の価値を大きく左右することもあります。また、制震装置は建物の性能を向上させるため、長期優良住宅の認定や住宅性能評価での高評価につながり、これらも資産価値の向上に寄与します。

制震リフォームの注意点(デメリット)

制震リフォームには多くのメリットがありますが、導入前に理解しておくべきデメリットや注意点もあります。

まず、設置コストが一定程度かかることが挙げられます。制震装置の種類や設置数量によって異なりますが、一般的な木造住宅では150~400万円程度の費用が必要となります。また、建物の構造や築年数によっては、制震装置の設置が困難な場合もあります。たとえば、構造体が著しく劣化している建物や、設置スペースが確保できない建物では、事前に補強工事が必要になったり、設置自体が難しくなったりする可能性があります。

制震効果は設置位置や数量によって大きく左右されるため、専門的な設計・施工が必要です。適切な設計を行わない場合、期待した効果が得られない可能性があります。また、メンテナンスフリーな制震装置ではない場合、定期的な点検は推奨されており、万が一の故障時には交換が必要になることもあります。

▼制震リフォームの注意点を解決!お家まるごと制震シェルター

制震ダンパーの後付けについて

既存の建物に制震ダンパーを後付けする際は、建物の構造を詳しく調査し、最適な設置位置と工法を検討する必要があります。後付け工事は新築時の設置と比べて制約が多いですが、適切に実施することで十分な効果を得ることができます。

木造住宅の場合、最も一般的な方法は壁内への設置です。既存の壁を一部解体し、柱と梁の間に制震ダンパーを設置します。具体的な工程として、まず壁の内装材を撤去し、既存の筋交いがある場合は一時的に取り外します。その後、制震ダンパーを適切な位置に設置し、必要に応じて補強金物を追加します。最後に内装材を復旧して工事完了となります。

設置箇所と効率的な補強ポイント

制震ダンパーの効果を最大限に発揮するためには、適切な設置箇所の選定と、効率的な補強ポイントの把握が重要です。建物の構造や特性を理解し、最適な配置を行うことで、少ない設置数で高い効果を得ることができます。

木造住宅では、建物の剛性が低い部分や、地震時に大きな変形が予想される部分に制震ダンパーを設置することが効果的です。具体的には、1階と2階の境界部分、大きな開口部(窓や扉)がある壁の近く、建物の隅部などが重要な設置ポイントとなります。たとえば、2階建ての木造住宅の場合、1階の各階に2~4基程度の制震ダンパーを設置することで、建物全体の揺れを効果的に軽減できます。

安心・安全な住まいづくりの第一歩を

制震リフォームの最大の魅力は、既存の建物に後付けで設置できることです。新築時に制震装置を設置していなくても、リフォーム工事によって建物の安全性を大幅に向上させることができます。また、耐震工法と比べて居住性が向上し、免震工法と比べて費用を抑えることができるため、多くの住宅に適用できる現実的な選択肢となります。

お家まるごと制震シェルターが提供する制震ダンパー「ダイナミックファスナー®」は、金属とゴムのハイブリッド構造で、耐震性能を持たせた住宅と組み合わせることで震度7の揺れを95%以上軽減でき、くり返しの地震にも強い特長があります。設計図面だけでわかる大規模地震への無料診断なども行っているので、まずはお気軽にご相談ください。